災害に強い家を選ぶ際には、建物の形や構造、地盤の強さ、住宅会社の選定など、さまざまな要素を考慮する必要があります。これらのポイントを理解して適切な選択を行えば、被害を最小限に抑えて生活を守ることができます。安心して暮らせる住まいを手に入れるために、しっかりとした知識を持って臨みましょう。

マイホームのご検討にあたっては、関西みらい銀行の住宅ローンがおすすめです。魅力的な金利かつ安心の保障付きで、Web申込・店頭相談いずれにも対応しています。住宅ローンをお考えの際は、お気軽にご相談ください。

2025.03.27最終更新

日本は地震の多い国であり、自然災害に対する備えは非常に重要です。地震に強い家を選ぶことは、大切な家族の命と暮らしを守るための基本だと言えるでしょう。この記事では、地震に強い家の特徴や選び方について解説します。これから戸建て住宅を購入しようと考えている方は、ぜひチェックしてください。

まずは、購入予定の家が建っている土地がどのような場所なのか、確認することが大切です。その土地が地震に強いかどうかは、地盤の固さによるところが大きいと言えます。これは、一見しただけで分かるものではありません。今は平らで安定した土地に見えても、昔は水田やため池だった場所かもしれないからです。

地震をはじめとする災害に強い土地の条件を知っておきましょう。

岩盤や砂礫を多く含む硬く締まった地盤には、地震の揺れを抑制する効果があります。逆に、泥や水を多く含む粘土層や砂層の軟らかい地盤は、揺れが大きくなります。人工的に埋め立てた盛り土も、地盤沈下が起きやすく液状化しやすいと考えられています。

図書館で古地図を調べると、かつての土地の状況が分かります。また、軟弱地盤には地名に「池」や「沢」など水に関係する漢字や、「谷」など低い土地を意味する漢字が入っていることがあります。周辺の建物の基礎がひび割れていたり、電柱が傾いていたりする場合も軟弱地盤が原因のことがあります。

ただし、軟弱地盤には家を建てられないわけではありません。土壌改良や杭打ちなどで地盤の弱さをカバーする方法があります。

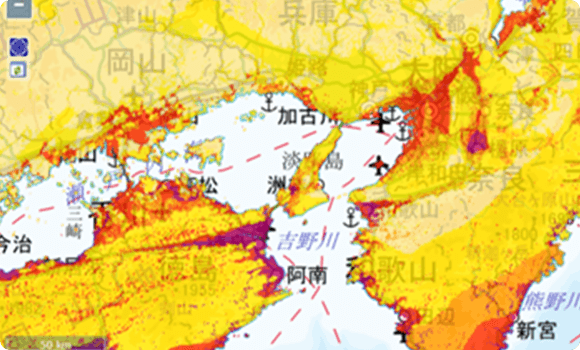

立地条件も判断基準になります。海や河川が近い場合、高潮や津波、川の氾濫の危険性があります。また、山や崖地、斜面に近い場合、土砂崩れのリスクがあります。地下水位が高く、砂地のゆるい地盤の場合、液状化の危険性が高くなります。市街地も安心とは言えません。近年の豪雨では、内水氾濫という都市型水害が発生しています。災害リスクがあるか調べる際は、次で紹介するハザードマップを活用するとよいでしょう。

国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」では、洪水・内水、土砂災害、高潮、津波などの災害リスクを調べることができます。同サイトには、各市町村が公開しているハザードマップへのリンクもあります。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所が運営する「地震ハザードステーション」では、市区名などを指定して地震発生リスクなどの情報を得ることが可能です。

自然災害に強い家を選ぶポイントを解説します。

揺れや強風に強い構造であり、自然災害に備えた対策を行っているかという観点で、住宅をチェックする必要があります。ハウスメーカーや工務店に、工法や構造、災害対策の具体的な内容について尋ねてみましょう。自然災害に強い家のチェックポイントは、主に以下のとおりです。

ハウスメーカーや工務店を選ぶ際は、上記のような災害対策に対して対応ができるかどうか、実績があるか確認して選ぶとよいでしょう。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」にのっとり、住宅の性能評価を行い、その結果を記したものが「住宅性能評価書」です。法律に基づく制度ですが、評価書の取得は義務ではなく任意となっています。

耐震性や耐風性、耐火性、断熱性などについて共通ルールの下に客観的な評価がなされるため、自然災害を想定した際に一定の安心につながります。また、住宅ローンの金利優遇などのメリットもあります。

新築住宅における性能評価は以下の10分野について行います(※は必須項目)。

なお、建物の性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。基礎や外壁の状態などを定期的にチェックし、必要に応じて補修を行うことで、災害に対する備えを強化できると考えましょう。

地震に強い家には以下のような特徴があります。

家は正方形や長方形など箱形のシンプルな形であるほど、地震の揺れを均等に分散し、倒壊しづらくなります。一方、L字型やコの字型など複雑な形になるほど、揺れの力が特定の部分に集中しやすく、リスクが高くなります。

家の重量が軽く重心が低いほど、家の揺れは小さくなります。そのため、平屋建ては地震に強いといえます。

前述と同様の観点で、軽い木造住宅のほうが鉄骨造などより揺れに有利になります。また、屋根にガルバリウムなどの軽い素材を用いた家も揺れにくくなります。

地盤の強さは、耐震性に大きく影響します。通常、住宅会社が家を建築する前には地盤調査を行い、地盤の強弱を調べます。強固な地盤の上に建てられればベストです。地盤が弱い場合は、改良工法を用いて地盤を強化する必要があります。

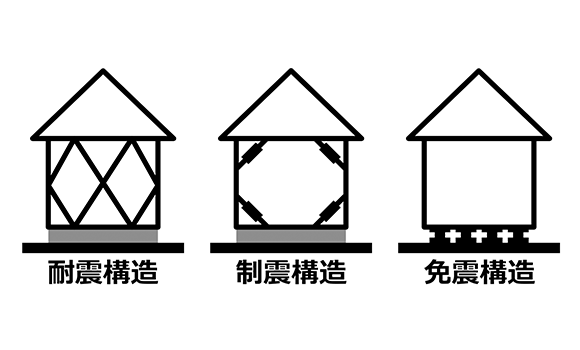

家の耐震性を高める構造について解説します。

耐震構造は、建物自体を強くすることで地震の揺れに耐える方法です。たとえば、柱と柱の間に筋交(すじかい)という補強材を入れたり、パネルを貼ったりして建物の揺れを抑制します。

何度も揺れを受け止めていると、ダメージが蓄積されて倒壊のリスクが高まる点がデメリットです。

制震構造は、壁の中などに揺れを吸収する装置(ダンパー)を組み込んで、建物へのダメージを減らす方法です。耐震とは異なり、頻繁な揺れによるダメージの蓄積の影響は少ないといえます。しかし、装置の設置のために間取りの制限が生じたり、コストが高くなったりする点はデメリットといえます。

免震構造は、建物と基礎の間に備えた装置で地震の揺れを吸収し、揺れを直接建物に伝えない方法です。建物自体の揺れを大幅に低減できます。施工コストが高い点や、強風で揺れる場合があるのがデメリットです。

実際に住宅の耐震性能がどの程度なのか確認したい際に活用するのが「耐震等級」です。耐震等級は、前述の「住宅性能評価書」において建物の耐震性能を示す指標であり、1から3までの3段階に分かれています。耐震等級3が一番耐震性能の良い建物になります。

前述の建築基準法に基づく耐震性を持つことを示します。「数百年に一度程度発生する規模の地震力(東京における震度6強〜震度7相当)に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震力(東京における震度5強相当)に対して、損傷を生じない」程度が基準となっています。これから家を建てる場合は、最低でも耐震等級1を満たすことが求められます。

耐震等級1の1.25倍の耐震性を持つことを示します。これは、災害時の避難所になる公共施設などに求められる基準です。

現行の耐震性の最高基準で、耐震等級1の1.5倍の耐震性を持つことを示します。警察署や消防署などの重要施設に求められる基準です。

戸建て住宅を建てるときには、施主自身が希望の耐震等級を決めることができます。耐震等級1でよしとするか、それ以上を目指すかどうかは、考え方次第です。

耐震等級を上げるためにはコストがかかり、壁や柱が増えて間取りの自由度も下がる可能性が高くなります。一方で、耐震等級が高い家は巨大地震でも倒壊の可能性が低く、地震保険料の割引率が優遇されるというメリットもあります。

災害に強い家を選ぶ際には、建物の形や構造、地盤の強さ、住宅会社の選定など、さまざまな要素を考慮する必要があります。これらのポイントを理解して適切な選択を行えば、被害を最小限に抑えて生活を守ることができます。安心して暮らせる住まいを手に入れるために、しっかりとした知識を持って臨みましょう。

マイホームのご検討にあたっては、関西みらい銀行の住宅ローンがおすすめです。魅力的な金利かつ安心の保障付きで、Web申込・店頭相談いずれにも対応しています。住宅ローンをお考えの際は、お気軽にご相談ください。

執筆者

川口章子

情報誌の広告ディレクターとして、求人広告や商品広告の制作に従事した後、フリーランスとして独立。住宅、インテリア、マネー、家計、レジャーなど暮らし関連などの幅広い分野で編集、取材、記事制作に携わっている。