万一に備えて必要な防災グッズとは?災害時に身を守るグッズから防災バッグに入れておくべきアイテムまで紹介

2025.03.27最終更新

万一に備えて防災グッズを用意しようと思いながら、つい後回しになっている人も多いのではないでしょうか? 防災グッズには大きく分けて、「自宅で被災したときにリスクを軽減するためのグッズ」と、「避難生活を安全に過ごすために防災バッグに入れておくべきグッズ」があります。災害時に自分や家族を守り、避難生活を少しでも安全・快適にするために、必要な基本アイテムを確認し、備えを始めてみましょう。

自宅における被災時のリスクを減らす防災グッズ

備えの第一歩として、自宅での被災時に被害を最小限に抑えることを考えましょう。特に地震対策は重要です。家具や物が倒れてくることで、避難経路が塞がれたりけがをしたりする二次被害を避けなくてはなりません。それぞれの家に合った防災対策を講じましょう。

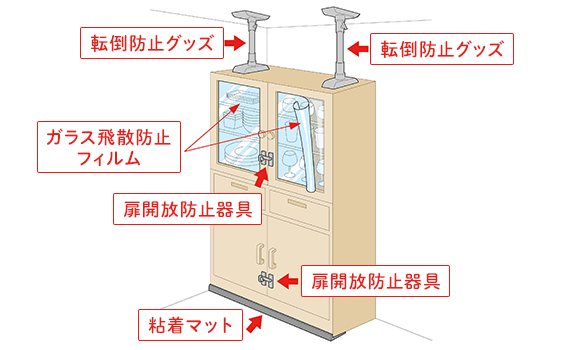

家具の転倒防止グッズ(突っ張り棒・L型金具)

タンスや食器棚、本棚などの大型家具は、大きな揺れで倒れる可能性があります。家具の上部と天井の間に突っ張り棒を設置したり、家具と壁をL型金具で固定したりしておきましょう。なお、L型金具は石膏ボードではなく、柱や桟などの壁下地に固定します。

また、家具の配置にも工夫が必要です。万一倒れた際に、出入口を塞がないようにレイアウトしましょう。

扉開放防止器具

地震の揺れで食器棚や収納棚の扉が開くと、中の物が飛び出す可能性があります。特にガラス製品などが飛び出すと、割れて鋭利な破片が飛び散り危険です。扉開放防止器具を取り付けることで、揺れによる扉の開放を防ぎ、被害を軽減できます。

ガラス飛散防止フィルム

地震の揺れや台風の強風などで窓ガラスが割れると、飛散した破片でけがをする危険があります。ガラス飛散防止フィルムを貼っておくと、ガラスが割れても破片の飛散を防止できます。食器棚の扉にガラスがはめ込まれている場合も同様です。

より費用はかかりますが、割れた際に粒状になる強化ガラスに取り替えるのもおすすめです。また、樹脂などの膜を挟み込んだ合わせガラスは、割れてもガラスが飛び散らず安全性の高いガラスです。

粘着マット

テレビや電子レンジなどの家電製品は、大きな揺れで落下する可能性があります。粘着マットを使用して家電を固定したり、ワイヤなどで壁に固定したりすることで、落下や転倒を防止できます。

スリッパ

地震などでガラスや食器が割れて、床に散乱することがあります。その際、素足で歩くとけがをする危険があるため、底が厚く丈夫なスリッパを用意しておくと安心です。

ホイッスル

建物や家具の下敷きになった場合、声を出して助けを求め続けると体力を消耗します。ホイッスルがあれば、少ない力で遠くまで音を届けて救助を求めることができます。カラビナやストラップ付きのものを携帯しておくとよいでしょう。

懐中電灯

災害時には停電が発生する可能性が高く、夜間の行動が困難になります。寝室やリビングなどに懐中電灯を用意し、すぐに使える場所に置いておくことが重要です。電池の予備も準備しておきましょう。手回し充電式の懐中電灯も用意しておくと安心です。

救出用具(ハンマー・バール・ジャッキ・スコップなど)

地震などで家屋が倒壊し、閉じ込められる可能性があります。玄関周りなどにハンマーやバール、ジャッキ、スコップなどの救出用具を備えておくと、迅速な避難や救助活動が可能になります。

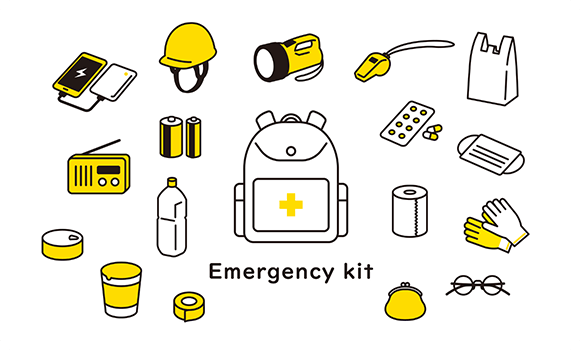

避難生活を支える防災バッグに入れておきたい必需品

防災バッグは、避難生活を支える重要な役割を果たすもの。バッグの中には貴重品や水、防災用品や衛生用品など必要最低限のアイテムを入れておきます。荷物が重くなると避難行動の妨げになるため、中身の吟味が必要です。

水・食料

- 飲料水(500mlのペットボトルを3本程度)

- 食料(レトルト食品や缶詰、栄養補助食品、チョコレートなど保存性が高く、水やお湯で調理しなくてもすぐに食べられるもの。缶切りや携帯用ナイフも一緒に)

避難用具

- 防災用ヘルメットや防災ずきん

- 軍手や防災用の手袋

- ラジオ(電池以外に手回し充電もOKのタイプが安心)

- スマホ用バッテリー、ケーブル

- 懐中電灯、ランタン(夜間に必要。電池以外に手回し充電もOKのタイプが安心)

- ヘッドライト(両手が空くので便利)

貴重品

- 現金(災害時は現金しか使えない場面も。小銭も用意)

- 家の鍵、通帳、印鑑、健康保険証、運転免許証など(防水ケースに入れておくと安心)

生活用品

- タオル(水分を拭くだけでなく、防寒や敷物としても活用可)

- 携帯用トイレ、トイレットペーパー

- 油性ペン、耐水ノート、ガムテープ(布タイプ)

衛生用品・救急用品

- 衛生用品(マスク、除菌シート、手指消毒用のアルコール、歯磨きセットや歯磨きシートなど)

- 救急用品(ばんそうこう、消毒液、包帯、体温計など)

衣料品

- 下着、衣類(最低でも1セット分。防災用の使い捨てパンツもある)

- 防寒具、雨合羽(使い捨てカイロ、アルミブランケット、フード付きのレインコートなど)

女性に必要な防災用品

被災時には、女性特有のニーズにも配慮が必要です。避難生活では衛生面やプライバシーが損なわれることも多く、事前の準備が重要となります。

被災してしばらくの間は、日常と同じように生理用品を確保するのが難しくなります。生理用品は最低2周期分を備えておきましょう。おりものシートや尿漏れパッドも加えておくと安心です。使用済みの生理用品を処分するための、中身が見えないゴミ袋も用意しておきます。

被災時は十分な入浴が難しくなります。デリケートゾーン用ウェットシートは、衛生状態を保ち、感染症のリスクを低減するのに役立ちます。

生理痛がある方は、いつも使用している鎮痛薬を防災バッグに入れておくと安心です。予備の分も含め、普段使い慣れている薬を準備しましょう。

避難生活中、特に夜間は防犯対策も重要です。音を鳴らして周囲に助けを求められる防犯ブザーやホイッスルは、万一の際に安全を守るために役立ちます。

小さな子どものための

防災用品

赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭では、大人以上に特別な準備が必要です。

赤ちゃんの必需品である紙おむつは、サイズが合っているか定期的に確認しておきましょう。おしりふきは、体を拭く際にも使えるため、多めに用意しておくと便利です。

母乳で育てている場合は、授乳ケープを準備しておくと、避難所など人目が気になる場所でも安心して授乳できます。

ストレスで母乳が出なくなることも考え、ミルクを用意しておきます。ただし、避難所では調乳用の安全な水や洗浄環境が確保できない場合もありますから、液体ミルクを用意しておくと安心です。また、使い捨て哺乳瓶を準備しておけば、洗浄不要で使えるので便利です。

離乳食を食べている子どもには、食べ慣れたレトルト離乳食を用意しましょう。さらに、紙コップやプラスチック製のスプーン・フォークも一緒に準備しておくと便利です。

抱っこひもは移動時に両手が使えるため、避難の際の必須アイテムです。また、バスタオルはおくるみや防寒具としても活用でき、非常に便利です。

母子手帳は、赤ちゃんの健康状態を確認するために必要な情報が詰まっています。重要なページをコピーしておくか、クラウドストレージに保存しておくのも一つの方法です。

避難所生活では、子どもの不安やストレスを軽減することが重要です。お気に入りのおもちゃやぬいぐるみを用意しておくと、心を落ち着かせる効果があります。

お年寄りのための防災用品

お年寄りがいる家庭では、体力や健康状態に配慮した準備が必要です。

持病がある方は、必ず薬とお薬手帳をセットで用意しておきましょう。災害時には医療機関がすぐに対応できない場合もあるため、必要な分を多めに準備することが推奨されます。

嚥下障害がある方や噛む力が弱い方には、やわらかめのレトルト介護食が役立ちます。湯煎や電子レンジが使えない場合でも、常温で食べられるものを選ぶと便利です。

排泄のコントロールが難しくなる場合に備えます。避難生活中は、トイレの数が限られていたり、使用環境が悪化したりすることが考えられます。成人用オムツを用意しておくことで、排泄に関する負担を軽減できます。

入れ歯を使っている方は、避難生活でも清潔さを保つ必要があります。水を使わずに入れ歯を清掃できるシートタイプの洗浄剤を準備しておくと便利です。

避難生活におけるストレスを

軽減する防災グッズ

避難生活では、さまざまな面でストレスがかかります。防災バッグに入れるアイテムのほかに、以下の防災グッズを用意しておき、ストレス軽減につなげましょう。

避難所ではプライバシーが確保できない場合が多くなります。自立式のコンパクトなテントを用意しておけば、簡単にプライベート空間を作ることができます。

夜間の寒さを防ぎ、十分な睡眠を取るために寝袋は必需品です。軽量でコンパクトに収納できるものを選ぶと便利です。

温かい飲み物や食べ物を取ることは、体力維持だけでなく心の安定にもつながります。燃料も合わせて準備しましょう。

スマートフォンや電気製品の充電に役立つポータブル電源は、ソーラーチャージ機能付きを選ぶと長期間の使用が可能です。電源を確保できることは、避難生活の安心・安定につながります。

電気自動車を持っている場合、車両の給電システムを活用することで、電気製品の使用やスマートフォンの充電が可能です。

防災バッグの中身は定期的に

アップデートを

防災バッグはいざというときに備え、避難生活を支える重要なツールです。しかし、中身をそろえるだけでは不十分で、定期的に見直しとアップデートを行うことが不可欠です。

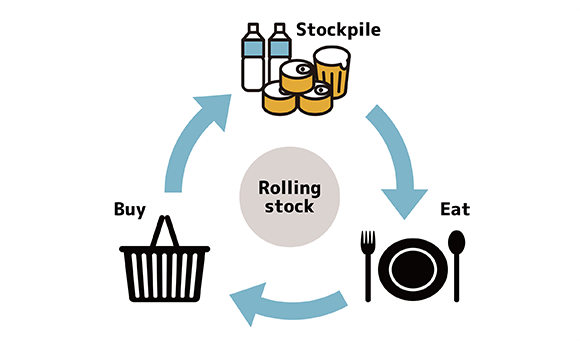

水や食料は消費期限を確認し、期限が近づいたものは普段の生活で消費し、新しいものを補充する「ローリングストック法」を用いて管理すれば、常に新しいものを備蓄しておくことができます。ウェットシートや除菌シートも乾燥して使えなくなっていないか併せてチェックするのがおすすめです。

衣料品は季節に応じて入れ替え、夏は薄手の服、冬は防寒具を用意するなど、環境の変化に備えておきましょう。子ども用品や医薬品は、成長や健康状態の変化に応じて都度見なおしておくことが大切です。

防災バッグは玄関や避難経路近くなど、すぐに取り出せる場所に保管しましょう。また、バッグの重量は男性で15kg、女性で10kgを目安に、持ち運び可能な重さに調整してください。

まとめ

備えあれば憂いなし。この記事を参考にして、自分や家族に合った防災グッズをそろえてみてください。

執筆者

川口章子

情報誌の広告ディレクターとして、求人広告や商品広告の制作に従事した後、フリーランスとして独立。住宅、インテリア、マネー、家計、レジャーなど暮らし関連などの幅広い分野で編集、取材、記事制作に携わっている。

- 関西みらい銀行が監修しています