気になるけど聞けない!よその家計管理。みんなはいったいどうしているの?

2025.05.28最終更新

食品や日用品、光熱費や社会保険料など値上がりの波が押し寄せ、生活費は膨らむ一方です。将来に不安を感じる人が増えていますが、なぜか「家計の見直しは後回し」という人が少なくないようです。秘匿性の高い家計はわが家以外の状況を知る機会もなく、管理方法をアップデートしようという意識が薄いのかもしれません。

この記事では、家計の定義を確認した上で、取材したサンプル世帯を分類して分析。それぞれの特徴を比較、検討しながら、より良い家計管理を実行するために何をすべきか考えていきたいと思います。

そもそも家計とは?

「家計のやりくり」「家計が苦しい」など、耳慣れた「家計」という言葉。意味はわかっているつもりでも、改めて言葉の定義を尋ねられたらあなたはきちんと説明できるでしょうか。

かけい【家計】

デジタル大辞泉によると、「家族が暮らしていくうえでの、収入と支出の状態。家族が暮らしていくための費用。一家の生計」。

日本大百科全書(ニッポニカ)では、「企業や政府と並んで、国民経済を構成する経済主体、家庭生活を営むための収入、支出の運営そのものをさす」と解説されています。

私たちが普段使っている「家計」とは、収入と支出を通して家庭を維持していくことを意味する「携わる人から見た家計」です。視点を外に持つと、「家計」は国民経済を構成する経済主体と見なされ、経済学において個人企業は家計に区分されます。

ここで取り上げるのは前者。つまり、一家の生活を成り立たせていくことを指す「家計」です。家計費の金額は千差万別。世帯によって異なることは言うまでもありませんが、参考までにその平均額を押さえておきたいと思います。

勤労者世帯の生活費 全国平均は月約32.5万円

総務省統計局は、国民生活における家計収支の実態を明らかにするために、全国約9,000世帯を対象に収入、支出、貯蓄、負債などについて毎月家計調査を実施しています。調査結果によると、二人以上の世帯のうち勤労者世帯(平均世帯人員3.23人、平均有業人員1.81人、世帯主の平均年齢50.5歳)の消費支出は325,137円で、前年(318,755円)に比べて6,382円増加しました。

出典:家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要(総務省統計局)より抜粋

家計管理、

実際のところは?

子どもが親の家計を詳しく知らないように、親もまた社会人となって独立した子どもの懐事情を把握していない場合が多いようです。まして、結婚後のわが子の家計の在り方には、親といえども立ち入りづらいもの。身内でも、身内でなくても、よその家計は秘密のベールに包まれています。

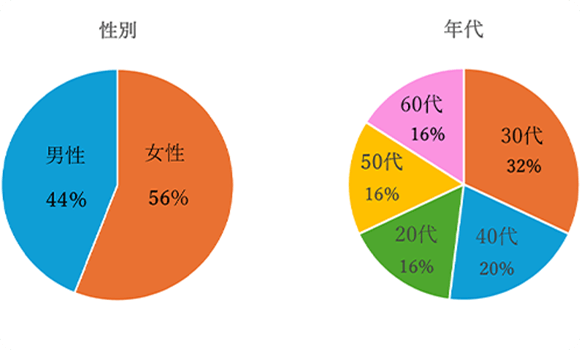

25名に家計や家計管理について取材

そこで、今回実際の家計サンプルを集めるために取材を行いました。

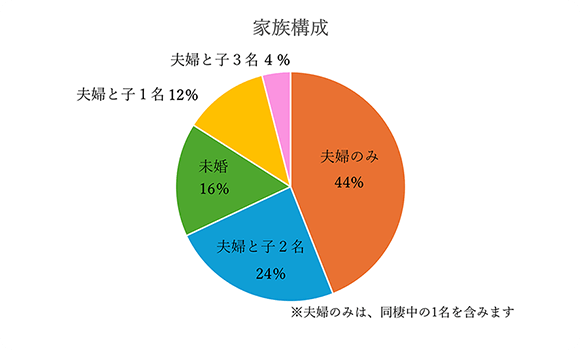

ご協力いただいたのは20代から60代のみなさん25名です。

ここでは、自分だけの問題である単身世帯の家計管理ではなく、2人以上世帯における家計管理の姿を掘り下げていきますので、未婚者にはパートナーと暮らすことを想定して理想とする家計について答えていただきました。以下の回答には、その内容が含まれています。

家計サンプル25名の実態

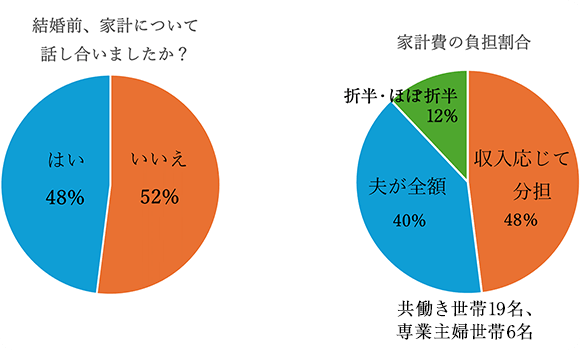

半数以上が見切り発車

事前に話し合っていたのは主に30代夫婦。未婚者(20代、30代)も全員、「事前に家計について話し合うべき」と考えていました。60代で「事前に話し合った」と回答したのはわずか1名。一方、「話し合っていない」理由としては、「問答無用に家計管理を任された」と相手の要望に従ったケース、「何とかなるような気がした」という楽観派、「話し合うという発想がなかった」という気楽タイプなどさまざま。ただ、暮らしを共にしていくなかで、子どもの誕生や成長、住宅の購入、転職、独立など生活環境が変化するタイミングを迎え、いや応なしに家計管理の見直しを迫られたという意見が多く聞かれました。

共働きでも夫が家計費全額を負担する事例も

家計費を100%夫が負担するのは専業主婦世帯だけと想定していましたが、実際には共働き夫婦の中にも家計費全額を夫が負担している例がありました。いずれも夫は事業主で、日本人の年収の平均値460万円※を大きく上回る年収を得ているという背景がありました。

- 令和5年分民間給与実態統計調査による、1年を通じて勤務した給与所得者一人あたりの平均年収

夫婦で分担する場合に多く採用されていたのが、出費項目別の担当決め。夫の収入が妻を上回る場合、高額となる家賃や光熱費などの固定費は夫、食材や日用品の費用は実際買い物を担う可能性が高い妻といった具合です。共同口座を開いて厳密に管理しているケースもありましたが、大半は主要項目だけを決め、それ以外の出費は逐一相談というスタイル。また、自分の収入額をつまびらかにしたくないと考える人が多く、負担した家計費以外の残りのお金がどうなっているかはブラックボックス化しているご夫婦も。

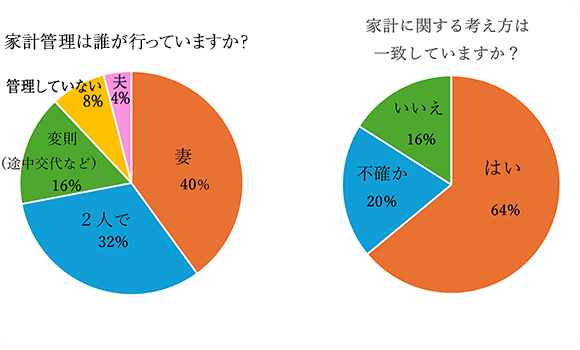

「家計管理は夫」は少数派

家計管理の担当は「妻」という答えが最多でしたが、共働き世帯においては「2人で」が主流。中には、「毎年予算会議を行う」という超積極的共同管理を行なっている世帯もありました。一方、「管理していない」という驚きの回答も。若い世代ほど2人での管理を望む声が多く、今後は「夫婦共同管理」が当たり前になると予想されます。

「家計に関する考えが不一致」は16%

家計に関する考えが「一致している」は64%、「一致していない」16%、「相手に確かめたことがないので一致しているかどうかわからない」と回答した「不確定」が20%でした。一致していないと考える理由には、「基本姿勢が正反対(収入を増やすor支出を減らす)」「貯金や運用意欲の違い」「必要と考える支出内容の違い」などが挙がりました。

家計管理の課題アレコレ

共働き世帯が抱える課題の一つは、忙しさゆえの出費。料理のテイクアウトや家事を軽減させる便利なサービスなど、利用を控えれば支出が減るとわかっていても、多忙な日々のお助け代と考えれば必要な支出とも考えられ、今後どうすべきか悩む姿が散見されました。また、費用分担率に収入額は考慮されても、家事や育児負担が反映されづらいと嘆く声も。

家計管理が映し出す

人間模様

取材して驚いたのは、想像以上に管理の実態が曖昧さに包まれていたこと。数字がつきものの家計ですが、案外ざっくりした把握で運営する世帯が多く、厳しく相手に詰め寄るよりも、ふわっとした感じを残しつつ管理していくのが夫婦円満の秘訣かもしれないと感じました。

夫婦でもお金については話しづらい

そのせいか、大半が「〇〇を買い過ぎ!」や「今月外食は控えよう」など、ある行動に対して意見することはあっても、真正面から夫婦で家計や家計管理に向き合う場を持とうとしない傾向が顕著でした。「夫婦でもお金の話はしづらい」という意見も多く聞かれ、管理を相手に委ねた人からは、「管理を任せた後は口を出しづらい」という声が寄せられました。

曖昧さが成立するのは信頼感がある証?

お金の話題を避けたままでも生活が成り立っているのは、夫婦それぞれの経済観念に互いが信頼を寄せているからにほかなりません。家計の話を聞いていくと、おのずから夫婦の関係性が見えてくることになりますが、取材中、「2人ともあまり物欲がない」「収入全部を使い切るような人ではない」「貯金は相手の方が多いかも」など、パートナーの無茶な支出が心配無用であるとうかがえる発言をたびたび耳にしました。

良い人生は良い家計から

2022年4月から高校で金融教育がスタート

長らくお金に関しては家庭で教えるものとされてきた日本ですが、金融教育を求める声の高まりに、2022年4月から高校での金融教育が義務化となりました。家計管理やライフプランニング、資産形成など多様な項目を学んだ高校生が今後続々と社会に出てきます。彼らが独立する時、学習の成果が家計管理に発揮されることを期待したいと思います。

金融教育を受けられなかった世代も、変動(Volatility)、不確実性(Uncertainly)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)= VUCA(ブーカ)の時代を生き抜くためには家計管理をブラッシュアップさせていく必要があります。その第一歩は、単身世帯は自らの考えと行動を、複数人世帯であれば家計を担う者同士が互いの考えに耳を傾けながら家計の課題を明らかにして解決策を練ることです。

常に家計の最適化を図ることが大切

家計管理に絶対的な正解はありません。基本のノウハウは共通していても、家計管理の正解は世帯の数だけあるはずです。だからこそ、お金の話をタブー視せず、常にわが家の家計を自分たちにとって最適化させておくことが大切なのではないでしょうか。目指すべきはあなた世帯にとって正解の家計管理です。

まとめ

執筆者

近藤育子

新聞社、メーカー広報勤務を経てフリーライターに。情報誌、業界誌、PR誌、大学案内、社内報等の編集、取材、記事制作を担当。一時期はラジオ局のニュースデスクも務める。

現在は、主に企業関連の記事を執筆し、国家資格キャリアコンサルタントとしても活動。

- 関西みらい銀行が監修しています